Пифагор Самосский (ок. 570 — ок. 490 до н.э.) — древнегреческий философ, математик и астроном из Самоса. Впитал в себя современные ему религиозные и философские восточные и западные учения. Последователь орфизма. Основатель пифагорейства.

В своей философии Пифагор и его последователи возводили всё сущее к Единице, или Единому. Многократным дроблением этого Единого на части порождается весь проявленный, видимый космос и возникает всё его многообразие. Придерживался учения метемпсихоза, по которому душа вечна и перевоплощается из жизни в жизнь. Оказал колоссальное влияние на всю последующую древнегреческую и мировую философию и науку.

Письменных трудов Пифагора не сохранилось. Учение его известно преимущественно по сведениям его учеников и последователей, которых он вдохновил.

Парменид Элейский (544/541—480 до н.э.) — древнегреческий философ и поэт пророческого периода. Ключевой представитель элейской школы. Пифагореец.

В своей философии исходил из принципа всеединства. Сущее, по Пармениду, есть единое, вечное, неизменное, вневременное, всеприсутствующее бытие, доступное логосу, или мысли, открываемое здесь и сейчас; не-сущего и переменчивого же не существует. Парменид выделяет путь истины и путь мнения: путь истины, открываемый богами и постигаемый мыслью, есть путь бытия, а путь мнения, открываемый чувственным восприятием, есть путь заблуждения и самообмана. Оказал глубокое влияние на всю последующую древнегреческую и мировую философию.

Сохранившиеся произведения: «О природе».

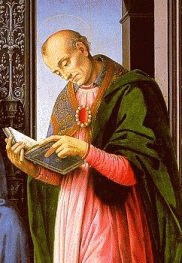

Иоанн Богослов (I век) — апостол, раннехристианский богослов, чьему авторству приписывается Евангелие от Иоанна.

Принимая во внимание предшествующую эллинскую философскую традицию, развивавшую учение о Логосе, Иоанн, преобразуя это учение согласно христианскому видению, истолковывает мир как порождение единого Логоса, или Слова, Бога: «Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Он понимает учение Христа через целостность и неделимость Отца и возможную сущностную тождественность всего с Ним: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).

Сохранившиеся произведения: Евангелие от Иоанна.

Валентин (II век) — античный философ, христианский теолог и проповедник, впоследствии христианский гностик. Создатель интегрального (монистического) варианта христианского гнозиса (валентинианства).

Валентин видит сущее как единого Отца. Всё отрезанное от Отца иллюзорно, не существует в действительности. Знание тождественности всего с Отцом есть истинное знание, разрубающее оковы заблуждения и избавляющее от греха обособленности. Сын есть Имя Отца, единосущное Самому Отцу. Воскресение Христа Валентин истолковывает как осуществление чисто духовного тела, неподвластного тлению и смерти. Подобного воскресения способен достичь каждый гностик, возвратившийся в Отца, повторив опыт Христа.

Сохранившиеся произведения: «Евангелие Истины» (входит в библиотеку Наг-Хаммади).

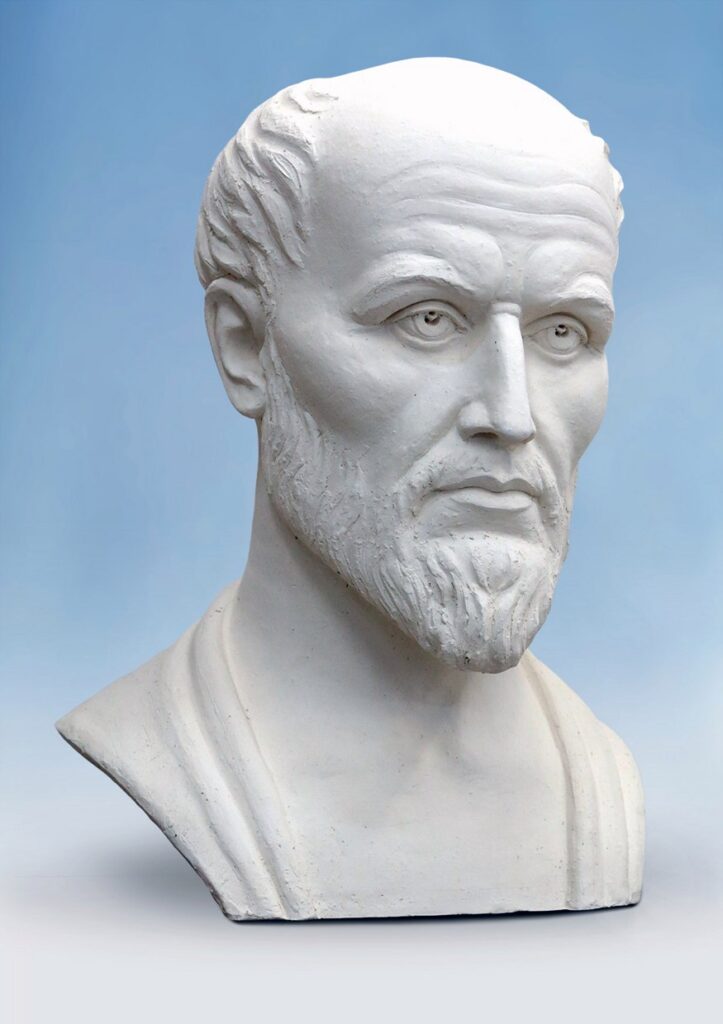

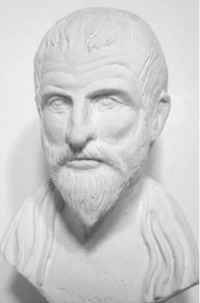

Плотин (204/205—270) — древнегреческий философ, мистик, учитель. Привнёс импульс к новому прочтению Платона. Ученик загадочного Аммония Саккаса, стремившегося к синтезу сути всех религий и философской премудрости. Учитель Порфирия.

Плотин объединил и систематизировал ключевые философские направления Античности. Опираясь главным образом на метафизические трактаты Платона, развил систему трансцендентного монизма. В основе всего у Плотина — запредельное всевключающее Единое, или Благо. Словно Солнце, Оно эманирует (изливает, излучает) три Свои ипостаси: сверхвселенский творящий Ум, мировую Душу и материальный Космос. Ум, отражая Единое, рождает чистые и вечные идеи или первообразы, мировая Душа является посредницей и энергией Ума в творении материального Космоса, в котором в явленном виде реализуется творческая потенция Единого. Цель философа и мистика — познание и переживание Единого и трансляция его в мир множественного.

Сохранившиеся произведения: «Эннеады» («Девятки»).

Прокл Диадох (412—485) — позднеантичный греческий философ, завершивший обобщение и систематизацию неоплатонизма. Оказал существенное влияние на христианское апофатическое богословие. Учитель Марина Неаполитанского.

Прокл, опираясь на труды Платона и Плотина, углубил и развил неоплатоническую метафизику. В основе всего — сверхсущее, запредельное Единое, или Благо. Оно проявляет себя как Ум, Душа и Космос. Сущее, по Проклу, есть непрерывная цепь взаимосвязанных и взаимодействующих причин и следствий. Причина содержит в себе следствия, испускает их из себя, следствия многоступенчато развёртываются в явленном мироздании и в конечном итоге возвращаются обратно к источнику. Так Единое манифестируется во множественное, находясь с ним в причинно-следственном взаимообмене. Единое проявлено в многоуровневом и разнородном Космосе, включающем в себя сферы от неподвижных звёзд до Солнца, от Солнца до Луны и от Луны до Земли. Души воплощаются от высших сфер Космоса до низших, последовательно облекаясь в тонкие и грубые оболочки, самой плотной из которых является земное тело. Постижение всеобщего Блага и объединение с Ним есть цель жизни.

Сохранившиеся произведения: «Первоосновы теологии», «Платоновская теология» и др.

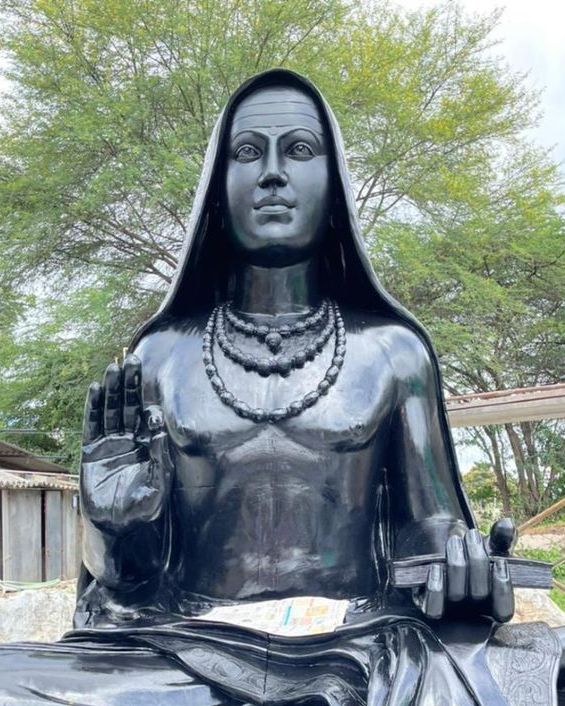

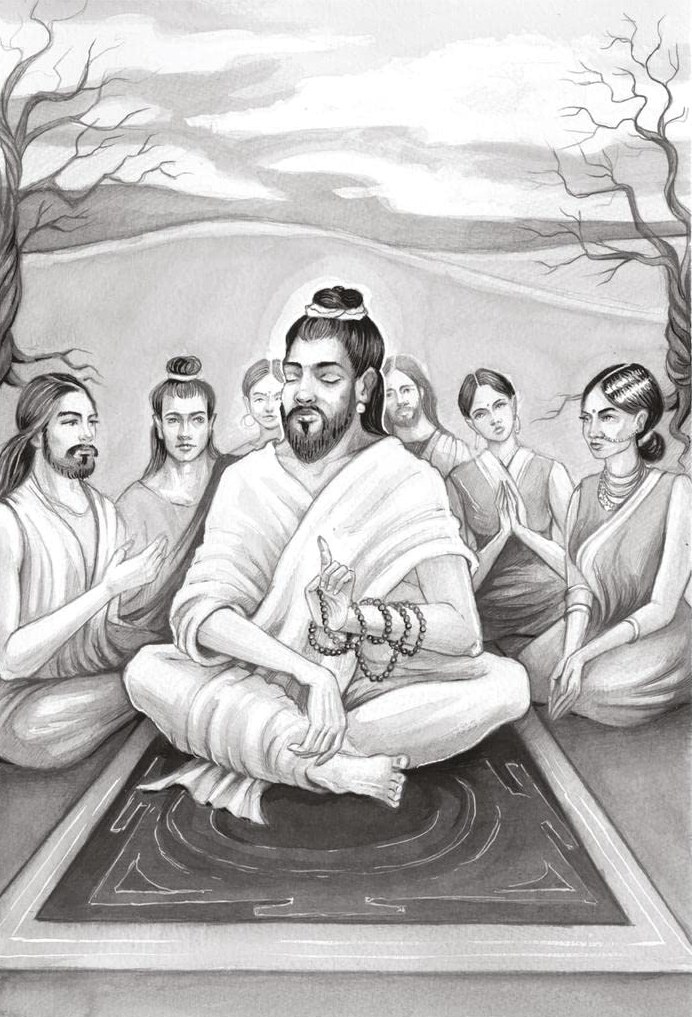

Шанкара (Шанкарачарья) (788—820) — индийский философ, поэт, йогин, мистик, наставник. Ученик Гаудапады. Основатель адвайта-веданты (недвойственной веданты) — системы абсолютного монизма.

Опираясь на авторитет Вед и Упанишад, Шанкара развил и систематизировал недвойственные учения веданты (вершины Вед). Согласно Шанкаре, Брахман (Бог) и Атман (духовное Я человека) тождественны друг другу. Более того, тождественны Брахман и мир. Обособленное от Бога существование, индивидуальное «я», боги, небесный и земной миры — всё лишь майя (иллюзия). Реальность есть Брахман. В свете Брахмана открывается абсолютное единство. Брахман един, непрерывен, бесконечен, неделим, не имеет формы и образа, вечен и совершенен. Он — безусловные сат—чит—ананда (бытие—сознание—блаженство). Неведение относительно истинной реальности и отсутствие концентрации на ней — причина заблуждений, омрачений и страданий. Освобождение от сансары (круговерти бытия) путём осознания тождества Брахмана и Атмана — цель человека.

Сохранившиеся произведения: «Вивекачудамани» («Драгоценность различения»), «Атмабодха» («Познание Атмана») и др.

Падмасамбхава (VIII в.) — буддийский учитель ваджраяны («алмазной колесницы»), йогин, мистик; один из основателей буддийского монастыря Самье в Тибете; наставник тибетского царя Тисон Децена и царевны Еше Цогьял; родоначальник школы ньингма (школы «старых переводов»), высшим учением которой является дзогчен (учение «великого совершенства»). Почитается как второй Будда.

Сердцевиной учения Падмасамбхавы является ригпа — состояние чистой таковости, мгновенного самоосознавания, тотального присутствия, изначальной природы ума. В дзогчене ригпа свободно от умопостроений, чувств и желаний и превосходит всякие противоположности (явленное и неявленное, движение и покой, сансара и нирвана, временность и вечность), пребывая за пределами всех качеств, обусловленностей и ограничений. Ригпа присуще всем существам как безначальная основа, извечная природа Будды, её нужно лишь по-настоящему осознать. К осознанию этого подводит сочетание упай (искусных методов духовной практики) и праджни (мудрости постижения пустоты) на пути ваджраяны.

Согласно традиции ньингма, свои учения Падмасамбхава заключил в термах (сокровищницах тайного знания), которые раскрывались его учениками и последователями шаг за шагом на протяжении веков вплоть до наших дней.

Абхинавагупта (ок. 950 — ок. 1020) — индийский философ, поэт, музыкант, йогин, мистик, учитель. Систематизировал и развил философско-йогическую систему трика — интегральный вариант высших тантрических учений (ануттара-тантра), известный сегодня как кашмирский шиваизм.

Согласно Абхинавагупте, высшая реальность есть Ануттара, Парамашива или Парасамвит — единый и безусловный Бог, являющийся наивысшим Я всего сущего, свободно манифестирующийся в 36 таттвах (таковостях) — первопринципах или первоосновах бытия. Парамашива суть единство безусловного сознания (Шивы) и безусловной мощи (Шакти), проявляемое в бытии в пяти главных божественных силах: мощь осознавания (чит-шакти), мощь блаженства (ананда-шакти), мощь воли (иччха-шакти), мощь знания (джняна-шакти) и мощь действия (крийя-шакти). Сочетание сил Парамашивы порождает всё многообразие вселенной. В основе бытия лежит спанда (вибрация), обусловливающая всякое тонкое и грубое движение. Абхинавагупта видит цель йогина в осознании им тождественности с Парамашивой путём последовательного применения четырёх способов йогического познания и совершенствования: анава-упайя (опора на внешнее), шакта-упайя (опора на внутреннюю силу), шамбхава-упайя (опора на безусловное Я) и анупайя (естественное безопорное состояние божественной необусловленности).

Сохранившиеся произведения: «Тантралока» («Свет тантры»), «Тантрасара» («Сущность тантры»), «Парамартхасара» («Суть высшей цели») и др.

Николай Кузанский (1401—1464) — немецкий католический философ и богослов, церковный деятель, математик. Автор более 50 сочинений и около 300 проповедей.

Опираясь на ареопагитское апофатическое богословие и неоплатонизм, воспринимал Бога как бесконечное и абсолютное единство, включающее в себя все возможные максимумы и минимумы. Бог, по Кузанскому, превосходит все противоположности, не является ни сущим, ни не-сущим, а принципиально всепревосходящим и всевключающим. Разум человека способен бесконечно приближаться к истине, зная о своём незнании, что является движущей силой познания и тождественно вере. Бог, по Кузанскому, являясь всем, присутствует везде и во всём, а всё — в Боге. Формой Его всеприсутствия является творение. Пространство и время Кузанский полагал безграничными и вечными, а движущиеся Солнце и Землю — множеством среди других звёзд и планет во Вселенной, населённых жизнью. Верил в объединение всех религий при сохранении различий в обрядах и верованиях, в т.ч. в объединение западного и восточного христианства.

Избранные произведения: «Об учёном незнании», «О предположениях», «О сокрытом Боге» «Об искании Бога», «О даре Отца светов», «О бытии», «О мире веры», «О бытии возможности», «О неином», «Охота за мудростью», «О вершине созерцания».

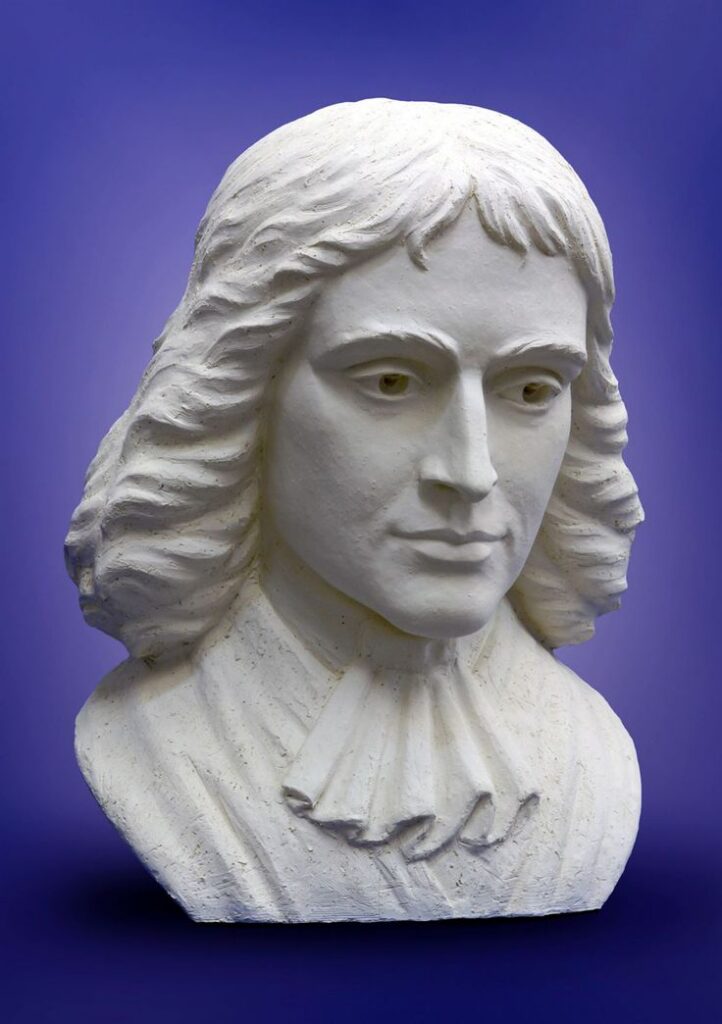

Бенедикт Спиноза (Барух Эспиноза) (1632—1677) — нидерландский философ, ключевой представитель рационализма и концепции пантеизма.

Согласно Спинозе, Бог — единая и единственная реальная субстанция, бесконечное и совершенное существо, содержащее все возможности, способности и свойства. Из бесчисленных атрибутов Бога человеку в познании объектов доступны только протяжение и мышление, которые по сути одно. Бог совершенно свободен, в природе нет ничего случайного и произвольного. Свобода воли осознаётся душой, но на деле не существует, т.к. причина всего — Бог.

Спиноза выделяет три уровня познания: чувственное, включающее восприятие и воспоминание; рациональное, основанное на понятийном мышлении; интуитивное, открывающее сущность вещей в вечности как идей Бога. Созерцательное познание Бога — высшие добродетель и счастье.

Избранные произведения: «Принципы философии Декарта», «Богословско-политический трактат», «Этика, изложенная геометрическим методом», «Трактат об усовершенствовании разума».

Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775—1854) — представитель немецкого классического идеализма, создатель философии тождества и откровения.

Шеллинг видит субъект и объект в сущности своей едиными и тождественными Абсолюту, чьё самосозерцание раскрывается в человеческом Я как интеллектуальная интуиция. Абсолют, подобно бездне Якоба Бёме, есть неопределимая безосновность, чистая воля, вне противоположностей, субъекта и объекта, духа и природы, содержащая, однако, в скрытом виде все возможности. Полное самораскрытие недвойственного Абсолюта выражается в виде вселенной, которую он одновременно рождает и творит, в силу чего эманация и творение суть одно. Творение есть результат осознания безосновной основой самой себя в себе и в человеке, выражением чего в историческом процессе выступают мифология и религия.

Под влиянием Шеллинга сформировались течения немецкого идеализма, натурфилософии, славянофилов, философии всеединства, философии жизни и экзистенциализма.

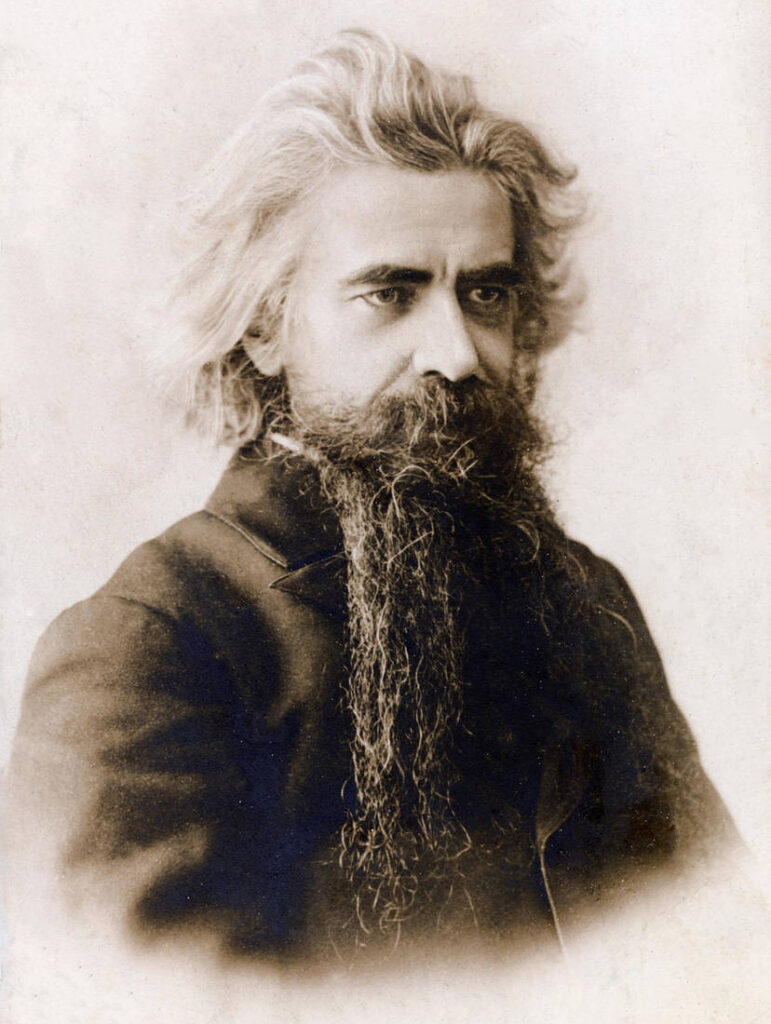

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853—1900) — русский христианский философ, поэт, мистик, основатель философии всеединства, родоначальник русской классической философии. Сын историка Сергея Михайловича Соловьёва.

Соловьёв развивал философию всеединства на протяжении всей сознательной жизни. Сущее, по Соловьёву, основано на принципе Божественного Единства, развёртывающегося через платоновские Благо, Истину и Красоту, постигаемые в волении, мышлении и чувстве и претворяемые через вселенскую Церковь, теософское познание и одухотворённое искусство. Посредником между Богом и творением, согласно Соловьёву, выступает София — Премудрость, являющаяся одновременно Божественным Замыслом и прообразом совершенного человечества. Идеалом общественного устройства Соловьёв видел свободную теократию. Оказал мощное влияние на русскую философию и поэтов-символистов начала XX века.

Избранные произведения: «Мифологический процесс в древнем язычестве», «Кризис западной философии (против позитивистов)», «Философские начала цельного знания», «Чтения о Богочеловечестве», «Великий спор и христианская политика», «Оправдание добра», «Три разговора».

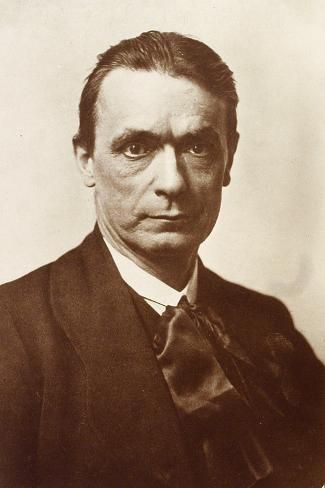

Рудольф Йозеф Лоренц Штайнер (Штейнер) (1861—1925) — австрийский философ, педагог, социальный реформатор, режиссёр, архитектор, скульптор, теософ. Специалист по естественнонаучным трудам Гёте. Основатель антропософски ориентированной духовной науки и антропософского движения. Автор более 6000 лекций и около 30 книг, составивших 354 тома собрания полного наследия.

Полемизируя с Кантом и отчасти развивая наукоучение Фихте, в своих философских работах Штайнер отвергает искусственное ограничение человеческой способности познания трансцендентного. Мир идей, по Штайнеру, продолжается в чувственно воспринимаемых явлениях, заключён в них и потому может быть найден через беспристрастное наблюдение феноменов, последовательное осмысление их и чистое восприятие их сути. В основе монистической теории познания Штайнера лежит единство чувственного и мысленного миров, имманентного и трансцендентного, а ключом к их выявлению и постижению выступает человеческое Я. Человек, развивая мышление от чувственного восприятия к миру идей, достигает способности созерцания прафеноменов мира. Человеческое Я, действуя в чувстве, мышлении и воле, проходит ступени рассудочности, панорамности, вдохновения и созерцания. Одухотворяя учение Геккеля, Штайнер рассматривает мир как действие универсального Духа, который ведёт космос по ступеням эволюции: минералы — растения — животные — человек — дух. Одухотворённое мышление и цельный образ жизни в объединении материального и идеального выстраивают путь человека к духовному сознанию. Историю Штайнер рассматривает как эволюцию сознания в череде культурных эпох (праиндийская, праперсидская, вавилоно-египетско-халдейская, греко-римская, европейская и т.д.), в которых мировосприятие человека качественно изменялось, становясь более сознательным и индивидуальным. Будущее человечества — за духовным союзом свободных индивидуальностей. Развивая христологию, Штайнер видит целью эволюции человека и человечества сознательное объединение со вселенским Логосом, исторически проявившемся во Христе. Путь к общественному благу, по Штайнеру, есть развитие трёхчленного социального организма, гармонически сочетающего свободу духовной индивидуальности, правовое равенство и экономическое братство.

Избранные произведения: «Истина и наука», «Философия свободы», «Основные черты теории познания мировоззрения Гёте с особым вниманием к Шиллеру», «Мировоззрение Гёте», «Загадки философии в очерках её истории», «Основные пункты социального вопроса в жизненных необходимостях настоящего и будущего».

Ауробиндо Гхош (Шри Ауробиндо) (1872—1950) — индийский философ, поэт, политический деятель, борец за независимость Индии, йогин, мистик. Основоположник интегральной йоги (йоги полноты, пурна-йоги).

Продолжая и развивая традиционные индийские учения йоги, веданты и тантры, Ауробиндо Гхош находит между ними сущностную взаимосвязь и функциональное единство. Опираясь на адвайту Шанкары, рассматривает сущее как сверхразумный Брахман, который, подобно Единому неоплатоников, многоступенчато «изливается» через свою универсальную энергию в виде вселенной и поступательно ведёт её к высшей точке развития от материи к духу. Соглашаясь с европейскими эволюционистами, развитие жизни на Земле видит как последовательную череду ступеней минерального, растительного, животного и человеческого царств. Согласно Гхошу, путь всестороннего совершенствования человека, включая практики развития сознания, культурное творчество и общественную деятельность, открывает в перспективе человечеству возможность одухотворения и перехода на новую, божественную, эволюционную ступень.

Избранные произведения: «Жизнь Божественная», «Синтез йоги», «Человеческий цикл», «Идеал человеческого единства», «Йогическая садхана».

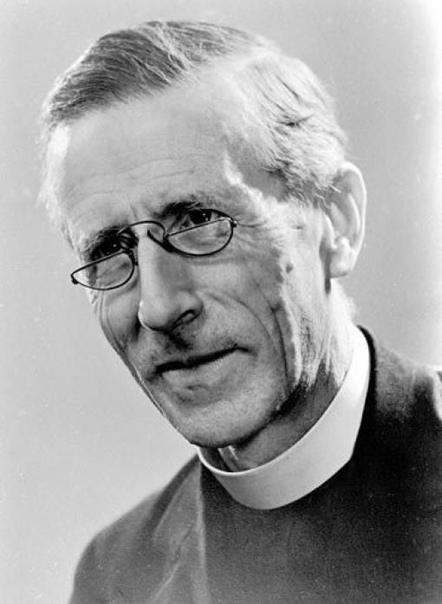

Пьер Тейяр де Шарден (1881—1955)

Ханс Карл Герман Рудольф Гебсер (Жан Гебсер) (1905—1973) — прусско-швейцарский философ, лингвист и поэт, создавший карту трансформации структур сознания.

В основе концепции Гебсера лежит понимание процесса развития человечества как череды сменявших друг друга структур сознания. Переходы между структурами сопровождались качественными изменениями и расширением сознания. Изначальным сознанием Гебсер называл Исток, в котором всё пребывало в Едином Начале. От этого сознания, по мере обособления, в ходе времён выделились архаическая, магическая, мифическая и рациональная структуры сознания. Нарождающуюся, грядущую структуру сознания Гебсер назвал интегральной: она включит в себя все предшествующие стадии развития. Труды Гебсера повлияли на многие современные интегральные разработки в психологии, культурологии, философии, включая интегральный подход.

Избранные произведения: «Ursprung und Gegenwart» («Вечный Исток» / «Вездесущее Происхождение»).

Кеннет Эрл Уилбер II (Кен Уилбер) (1949 г.р.) — американский исследователь, интегральный философ и трансперсональный психолог. Разработчик интегрального (целостного) подхода к всеобъемлющим познанию и практике. Основатель Интегрального института.

Уилбер рассматривает сущее сквозь призму четырёх квадрантов, два из которых относятся к субъективному индивидуальному (Я) и субъективному коллективному (МЫ) измерениям, а два — к объективному единичному (ОНО) и объективному коллективному (ОНИ). Опираясь на восточные духовные традиции, вводит понятия состояний сознания (грубое, тонкое, причинное и турья). Обращаясь к западной психологии, рассматривает линий развития (интеллектуальную, эмоциональную, волевую, моральную и т.д.). Важную роль в интегральной модели Уилбера играет понятие структур или уровней сознания, через которые в ходе развития проходило человечество, к которым, согласно отсылке Уилбера к Жану Гебсеру, относятся архаическая, магическая, мифическая, рациональная, плюралистическая и интегральная стадии или, согласно отсылке Уилбера к Кэрол Гиллиган, — эгоцентрическая, этноцентрическая и мироцентрическая. Обобщая и синтезируя знания многих наук и дисциплин, Уилбер обрисовывает спектр эволюции человеческого сознания, детально прорабатывая различные оттенки вероятностных трансперсональных и интегральных уровней.

Избранные произведения: «Спектр сознания», «Проект Атман», «Интегральное видение», «Интегральная психология», «Интегральная духовность», «Краткая история всего», «Теория всего», «Четвёртый поворот», «Религия будущего», «Трамп и эпоха постправды».